Vom DAB geförderte Dissertationen

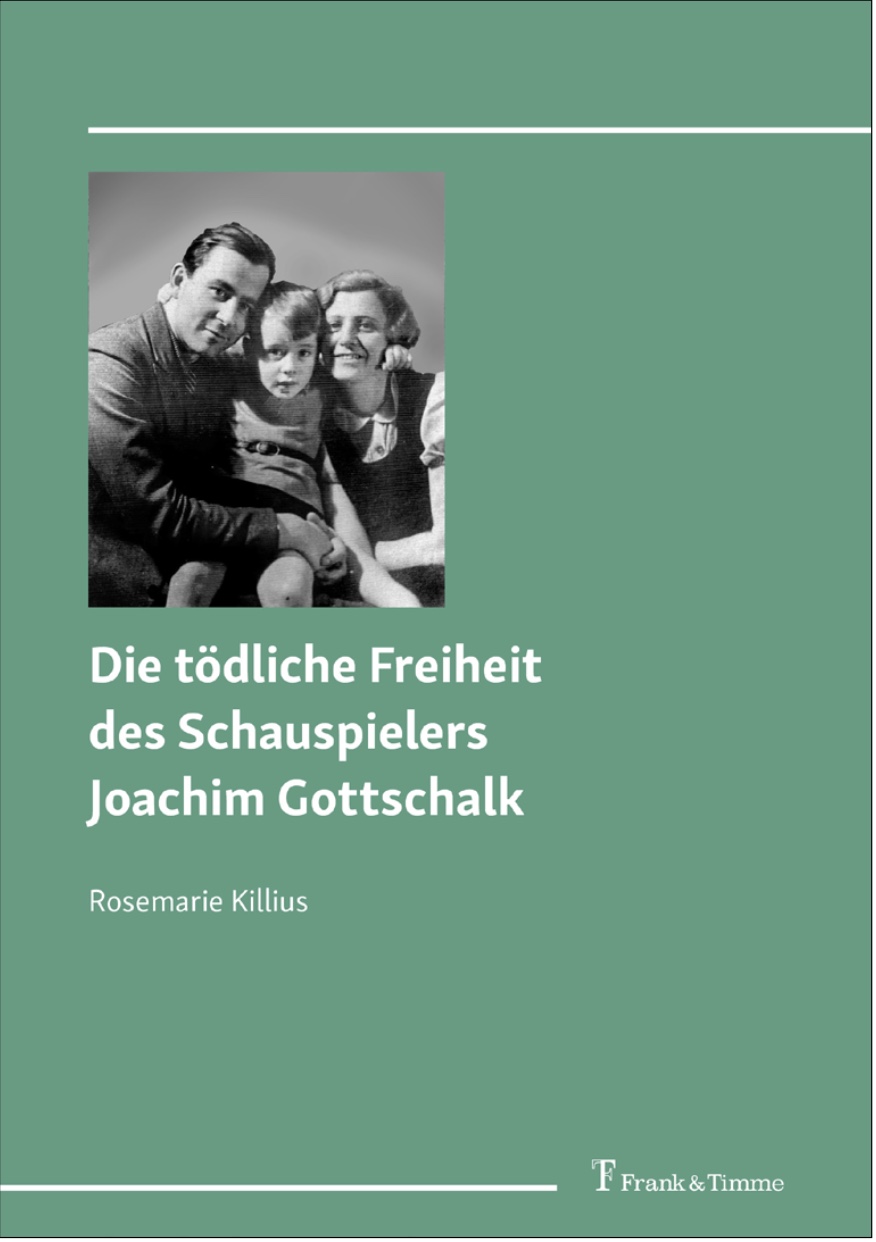

Die tödliche Freiheit des Schauspielers Joachim Gottschalk

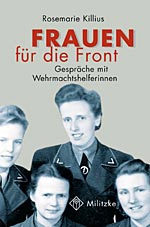

Rosemarie Killius

248 Seiten, gebunden, mit zahlreichen Abbildungen

Buch: ISBN 978-3-7329-1133-2, EUR 36,00

E-Book: ISBN 978-3-7329-8782-5, EUR 46,00

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Zum Inhalt

Joachim Gottschalk (1904–1941) lebt noch heute in der Erinnerung mancher Menschen als großer Filmschauspieler der 30er Jahre. Die sieben Filme mit ihm als Hauptdarsteller waren damals europaweit bekannt. Joachim Gottschalk als genialen Theaterschauspieler, der als Superstar auf den Frankfurter Römerbergfestspielen agierte, kennen hingegen nur noch wenige aus den Erzählungen ihrer Eltern.

Die Historikerin Rosemarie Killius hat seinem Lebensweg nachgespürt. Gespräche mit Weggefährten, Briefe und Tagebücher zeichnen ein eindrucksvolles Bild seines Lebens. Aus der Stadt seiner größten Bühnenerfolge wurde Gottschalk von den Nazis wegen seiner Solidarität zu seiner jüdischen Ehefrau verjagt. Als er schließlich in Berlin dem Druck des „Schirmherrn des deutschen Films“, Joseph Goebbels, nicht mehr standhalten konnte, wählte er mit seiner Familie den Freitod. Dieses Buch ist mithin ein wichtiger Beitrag, die Erinnerung an einen außergewöhnlichen Menschen wachzuhalten.

Zur Autorin

Dr. phil. Rosemarie Killius hat u. a. in Madrid und Paris Geschichte sowie französische und spanische Philologie studiert und in Biografieforschung promoviert. Sie publiziert zur Zeit des Nationalsozialismus und der Weltkriege. Ihr Engagement in Russland wurde mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Als Expertin für die Filmgeschichte der 1930er bis 1950er Jahre ist sie freie Mitarbeiterin bei der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung und am Deutschen Filminstitut/Filmmuseum (DFF).

Frauen in Spitzenpositionen

Role Models der Finanzbranche

188 Seiten, Broschur

€ 24,00

ISBN: 978-3-96251-232-3

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Mehr Frauen an die Spitze!

Braucht es die Quote für mehr Frauen in Führungspositionen? Welche Mittel stehen noch zur Verfügung, um mehr Parität in den oberen Managementetagen von Unternehmen zu erreichen? Wie wichtig sind Vorbilder, die anderen Mut machen, ihrem Beispiel zu folgen?

In ihrem achten Buch „Frauen in Spitzenpositionen“ versammelt Petra Nabinger Porträts von Frauen in der Finanzwelt, die es in dieser männerdominierten Branche bis nach oben geschafft haben. Die interviewten Frauen berichten von Stolpersteinen, Schlüsselmomenten, Netzwerken sowie der eigenen Motivation und gewähren auf diese Weise ehrliche und authentische Einblicke in ihre Laufbahnen. Das übergreifende Fazit der Frauen lautet: Auf die eigenen Stärken schauen und schon in frühen Jahren mehr fordern. Beiträge von Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen bieten Empfehlungen und Tipps für den individuellen Karriereweg.

Die Autorin:

Petra Nabinger ist seit 2008 in verantwortungsvoller Position in der Sparkasse tätig. Seit 2013 schreibt sie Bücher und Artikel zum Thema Chancengerechtigkeit. 2019 wurde sie als „Role Model of the Year“ für den Fondsfrauen Award und im Jahr 2022 vom Deutschen Akademikerinnenbund für den Anne-Klein-Frauenpreis der Heinrich-Böll-Stiftung nominiert. Als Netzwerkerin engagiert sie sich u. a. beim Deutscher Akademikerinnenbund e.V. und dem Sparkassennetzwerk S-FiF.

Bildliche Repräsentationen der Vergangenheit = Bilder der Vergangenheit?

Kritische Reflexionen prähistorischer Lebensbilder

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

„Role Models der Finanzbranche – Portraits von Frauen in Spitzenpositionen“

Petra Nabinger, Juni 2024 im Littera Verlag Bad Dürkheim, ISBN 978-3-945734-51-3, 225 Seiten, Hardcover, 24,90 €

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

„Es gibt keine Grenzen für das, was wir als Frauen erreichen können.“

Dieses Zitat von Michelle Obama ist ein wunderbares Statement.

Es passt perfekt zu diesem Buch.

Frauen aus der immer noch männerdominierten Finanzbranche berichten über ihren Weg in Spitzenpositionen.

Sie erzählen über Stolpersteine, über Schlüsselmomente, das Netzwerken und die eigene Motivation.

Lassen Sie sich von diesen Role Models inspirieren und blicken Sie in facettenreiche Laufbahnen hinein,

die dazu ermutigen, auf die eigenen Stärken zu vertrauen und mehr zu fordern.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und grenzenlose Kreativität für Ihre eigenen Zukunftspläne!

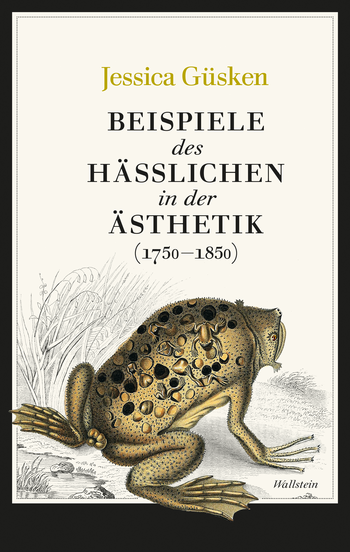

Beispiele des Hässlichen in der Ästhetik (1750–1850)

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Über das Hässliche lässt sich nur in Beispielen sprechen: Mit ihnen betritt man die Systemgebäude der Ästhetik durch einen Seiteneingang, der über deren Ausschlüsse und Grenzen letztlich mitten hinein führt in die normative Konstitution des modernen Geschmacks.

Im Rahmen der philosophischen Ästhetik (1750-1850), deren erklärter Leitbegriff die Schönheit ist, erscheint das Hässliche als randständiger und eigentümlich prekärer Begriff. Auch die Beispiele sind als solche etwas, das abseits des Systematischen liegt. Jessica Güsken widmet sich den Entwürfen der Hässlichkeit aus Perspektive der Beispiele, die in den Texten der Ästhetik zirkulieren und als vermeintlich »bloßes Beiwerk« philosophischer Theorie bislang keine genauere Untersuchung erfahren haben. Dabei ist die Ästhetik darauf angewiesen, Beispiele zu geben: Sie avancieren zu unverzichtbaren Agenten der Herstellung und Sicherung von Evidenz. Zugleich haben sie den Übergang von der Theorie in die Praxis ästhetischen Urteilens zu vermitteln, sodass Beispiele als Medien sichtbar werden, die aus dem Text herausführen, Körper und Sinne in Bewegung setzen und dabei auf die Ausbildung des ästhetischen Subjekts als »Mensch von Geschmack« sowie dessen disziplinierende Einübung zielen. Die diskursanalytische Untersuchung erlaubt neue Einsichten in die Konstitution der modernen Ästhetik und die Kehrseiten ihres humanistischen Geschmacksideals, und fordert dabei auch immer wieder zu der Frage heraus, inwieweit sich der ästhetische Blick auf Oberflächen, Haut und Körper bis heute von der normativen Exklusivität des klassi(zisti)schen Schönheitsbegriffs entfernt hat.

Diffraktionsereignisse der Gegenwart

Feministische Medienkunst trifft Neuen Materialismus

(PDF in Open Access zugänglich, www.transcript-verlag.de/978-3-8376-6131-6/diffraktionsereignisse-der-gegenwart/)

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Diffraktionsereignisse handeln im Kern von einem affektiv durchtränkten Zustande-Kommen eines komplexen, performativen Relationsmoments. Aus einer neo-materialistischen Perspektive spürt Alisa Kronberger dieses Phänomen in der feministischen Gegenwartskunst auf. Sie fragt erstmalig dezidiert nach der Aktualität der historischen Nähe zwischen Feminismus und Videokunst und bietet – an den Schnittstellen von Medien- und Kunstwissenschaft verortet – neue Einblicke in einen aktuellen Diskurs um einen Neuen Materialismus in der Medienkunst.

Paritätsgesetze und repräsentative Demokratie

Neue Ansatzpunkte zur Frauenquote im Wahlrecht

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Die Autorin untersucht die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von paritätischen Wahlgesetzen unter Einbeziehung rechtstatsächlicher und rechtsvergleichender Aspekte. Dabei befasst sie sich mit grundlegenden und bislang ungeklärten Problemen des Grundgesetzes, insbesondere mit der demokratischen Repräsentation, der Konkretisierung der Wahlrechtsgrundsätze sowie deren Verhältnis zu den Gleichheitsrechten und Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG. Die Verfasserin kommt dabei zu dem Ergebnis, dass paritätische Wahlgesetze verfassungswidrig sind, da die intensiven Beeinträchtigungen, im Besonderen der Gleichheit der Wahl, Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG, nicht gerechtfertigt werden. Paritätsregelungen könnten jedoch mit einer Grundgesetzänderung ermöglicht werden. Dem steht auch der unantastbare Kerngehalt des Demokratieprinzips, Art. 79 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1, Abs. 2 GG, nicht entgegen. Das Werk zeigt letztlich einen eigenen Lösungsweg auf, der nicht an das Wahlrecht anknüpft, sondern Soft Law und die politische Debatte in den Vordergrund rückt.

Figures d'enfance

Représentations de l’enfant dans la littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Avec son ouvrage L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime (1960), Philippe Ariès a découvert l'enfant comme objet de recherche interdisciplinaire. Cependant, une étude systématique sur le thème dans la littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles n'a pas encore été entreprise. C'est pourtant à cette époque que le regard sur l'enfant change considérablement. La littérature des deux siècles joue un rôle décisif dans l'élaboration d'une nouvelle conception de l'enfance qui prépare et préfigure en bien des points le renouveau rousseauiste.

S'appuyant sur un appareil critique interdisciplinaire, qui invite à envisager l'enfant comme une construction de la réalité adulte dont les critères définitoires sont souples, l'autrice se propose d'étudier la représentation des personnages enfants dans un corpus de textes en prose. Il s'agit notamment d'analyser leur fonction dans l'économie du récit et leur implication dans les débats sociaux et philosophiques de l'époque.

Die junge Käthe Kollwitz in ihrer künstlerischen Findungsphase

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Käthe Kollwitz (1867–1945) gab menschlichem Leid und sozialer Ungerechtigkeit eine ästhetische Form. Früh versuchte sie, mit ihrer Kunst denjenigen eine Stimme zu geben, die in der Gesellschaft oft an den Rand gedrängt und übersehen wurden, wie den Frauen und Kindern. Ihre Kunstwerke, die sich nach den Erschütterungen des 1. Weltkrieges (1914–1918) vor allem auch für den Frieden einsetzten, inspirieren bis heute Menschen weltweit. Obwohl Käthe Kollwitz weithin als bedeutende Künstlerin des 20. Jahrhunderts anerkannt ist, wurde ihren frühen Jahren weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Da hier bereits die Grundlagen für ein lebenslanges gesellschaftspolitisches Engagement gelegt wurden, ist dieses frühe künstlerische Werk von großem Interesse.

Planetarien

Wunder der Technik - Techniken des Wunderns

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Diese Kulturgeschichte des Planetariums erkundet das ambivalente Gefühl des Wunderns – und wie es den Blick auf die Welt veränderte.

Der Traum von der Eroberung des Weltraums inspiriert bis heute Wissenschaft und Technik, Kunst und Populärkultur. Der Erfüllung dieses Traums wähnten sich die Menschen ein Stück näher, die Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten Planetarien der Welt besuchten.

Die ersten öffentlichen Planetariumsvorführungen im Jahr 1924 entfachten eine regelrechte Planetariumseuphorie und zogen das Publikum in den Bann der Sterne.

In ihrer Kulturgeschichte des Planetariums spürt Helen Ahner den Gefühlen, Wahrnehmungen und Erzählungen nach, die mit der Einrichtung der Planetarien in München, Jena, Wien und Hamburg einhergingen. Im Fokus stehen dabei die Technik-, Natur-, Körper- und Transzendenzerfahrungen, die den Planetariumsbesuch so besonders machten. Auf der Basis von über 900 Quellen zeigt sie, wie Planetarien zu Orten wurden, an denen sich Wissen, Wahrnehmen und Wundern verbanden und an denen die Menschen lernten, was es hieß, sich modern zu fühlen.

Alltag im Krieg

Briefe einer deutschen Familie 1939–1949

Gudrun Schmidt-Kärner (Hg.), Alltag im Krieg. Briefe einer deutschen Familie 1939–1949. Verlag Frank & Timme, Berlin, 2022.

280 Seiten, kartoniert, zahlreiche Abbildungen

Buch: ISBN 978-3-7329-0902-5, EUR 24,80

E-Book: ISBN 978-3-7329-9049-8, EUR 35,00

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Kaum etwas gewährt so authentische und persönliche Einblicke in das Leben früherer Generationen wie Briefe. Das gilt insbesondere für „schwierige Zeiten", wie den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegsjahre. Die hier versammelten Briefe einer weitverzweigten deutschen Großfamilie und ihrer Freunde stammen aus den Jahren 1939 bis 1949. Da die Briefpartner einander gut kannten und sich vertrauten, äußern sich die Schreibenden ehrlich und „ungeschminkt" über ihre Sorgen, Nöte und politischen Ansichten. Ihre Briefe sind einzigartige Zeugnisse des Alltags im Krieg. Sie offenbaren die unmittelbaren Folgen weltpolitischer Entwicklungen für individuelle Lebensentwürfe und zeugen vom schwierigen Neubeginn nach Kriegsende. Fotos aus dem Familienalbum geben den Personen ein Gesicht. Auf diese Weise wird Geschichte auf einer sehr persönlichen Ebene greifbar und zugänglich.

Herausgeberin: Prof. Gudrun Schmidt-Kärner, *1941, studierte nach einer Ausbildung und Tätigkeit als Erzieherin Musikalische Früherziehung und Grundausbildung an der Musikhochschule Lübeck. Sie lehrte dort mehr als dreißig Jahre lang elementare Musikpädagogik. Gudrun Schmidt-Kärner ist Mitbegründerin des Fördervereins für Jugendbildung und Wirtschaftsbeziehungen Norddeutschland-Kaliningrad e.V., der sich seit dreißig Jahren für Frieden und Völkerverständigung einsetzt, und war von 2001 bis 2006 Referentin für die Beziehungen zu Kaliningrad beim schleswig-holsteinischen Landtag.

Quelle: www.frank-timme.de/de/programm/produkt/alltag-im-krieg

Auditives Erzählen.

Dem Leben Lauschen: Hörspielserien aus transnationaler und transmedialer Perspektive

Ina Schenker, transcript, 2022, 254 Seiten, 45€, ISBN: 978-3-8376-5860-6

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Hörspielserien erzählen Geschichten und zugleich von ihren Produktions- und Rezeptionskontexten. Ina Schenker setzt mit einer transnationalen und transmedialen Perspektive exemplarische radio dramas aus Ozeanien und Subsahara-Afrika in Bezug zur deutschsprachigen auditiven Medienkultur. Philologische Rahmungen werden agil, was nicht nur dem inhaltlichen Bezug zu Diskursen rund um Leben und Wissen geschuldet ist, sondern auch den Ausdrucksformen der Hörspielserien selbst. Auditives Erzählen ist vielschichtig: es regt an und auf, gibt Motivation und unterhält, weckt Emotionen und Geschichten – ist politisch und partizipativ.

Die Colonia Dignidad zwischen Erinnern und Vergessen

Zur Erinnerungskultur in der ehemaligen Siedlungsgemeinschaft

Meike Dreckmann-Nielen, transcript Verlag, 2022, 338 Seiten, 29,00 €, 978-3-8376-6213-9

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Die Colonia Dignidad erlangte wegen zahlreicher bis heute unaufgeklärter Menschenrechtsverbrechen internationale Bekanntheit. Dass einstige Mitglieder der deutschen Gruppe das historische Siedlungsgelände in Chile unter dem Namen »Villa Baviera« (deutsch: bayerisches Dorf) schrittweise zu einem touristischen Freizeitort umfunktioniert haben, sorgt angesichts der mangelnden Aufarbeitung für anhaltende Kritik. Meike Dreckmann-Nielen untersucht, wie sich einstige Mitglieder der Gruppe heute an ihre eigene Vergangenheit erinnern. In ihrer Studie ermöglicht sie einen intimen Einblick in komplexe erinnerungskulturelle Dynamiken im Mikrokosmos der ehemaligen Siedlungsgemeinschaft.

Wagnis des Lebens

Eine biografische Suche nach den Spuren der NS-Zeit

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Die Zeit des Nationalsozialismus hat Spuren hinterlassen. Spuren in den Kindern und Enkeln, die heute versuchen, ihre Eltern und Großeltern oder sich selbst zu verstehen, die Geschichten von Flucht und Widerstand aufspüren, die schreiben, um biografische und historische Wahrheiten zu entdecken und zur Sprache zu bringen. Sie stellen sich dem Grauen von Unterdrückung, Verfolgung, Überwachung, Mord und Krieg, aber auch dem Lebenshunger, dem Alltag und dem bewussten Vergessen. Sie haben Fragen an die Generation, die in dieser Zeit gelebt hat, unnachgiebig und forschend. Und sie lassen erkennen, was sie berührt und zur Auseinandersetzung auffordert.

Acht Autorinnen erzählen in ergreifender Weise über das Leben in der NS- und Kriegs-Zeit und thematisieren die Folgen für ihr eigenes Leben und Erleben. Sie haben zu ihren Eltern und Großeltern recherchiert, Fotos gesammelt, Gedichte verfasst und zu Widerstand und Emigration geforscht – aus heutiger Sicht ein berührendes und nachdenkliches Fazit zu einer Zeit, die immer noch nachwirkt.

Dieses Buch ist eine sehr persönliche und emotionale Sammlung von Erfahrungen und Recherchen von Nachkriegs-Kindern und Enkeln.

Aus Thalia.de

Ego domina – Herrschende Frauen im 11. und 12. Jahrhundert

Welfinnen und Königinnen Aragons zwischen Integration, Desintegration und dynastischer Identität

Laura Brander, Didymos-Verlag, 2022, 464 Seiten und 16 Tafeln mit 15 farbigen und 3 s/w Abbildungen, € 69,–, ISBN: 978-3-939020-34-9

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Ego domina befasst sich mit den herrschenden Frauen der welfischen Fürsten und der aragonesischen Königsfamilie im 11. und 12. Jahrhundert. Eine Frau gehörte im Mittelalter zwei Familien an: ihrer Herkunfts- und ihrer Ankunftsfamilie. Ehefrauen konnten in ihren Ankunftsfamilien als Identitätsstifterinnen wirken und das Selbstverständnis der Dynastie sowohl von außen als auch von innen und damit deren dynastische Identität beeinflussen. Das Buch zeigt, dass das Handeln einer Frau durch ihr Zugehörigkeitsgefühl zu ihren Familien bestimmt wurde sowie dadurch, mit welcher Familie sie sich identifizierte, in welche Familie sie sich integrierte und in welche Familie ihre Identität einfloss.

Zentral sind hierfür Fragen nach den Rollen, die Fürstinnen und Königinnen in ihren Familien wahrnahmen, ebenso wie nach den Funktionen, die jene Frauen für die Familien erfüllten. Auch besteht Klärungsbedarf, inwieweit sich die untersuchten Fürstinnen und Königinnen in ihre jeweilige Ankunftsfamilie integrierten und welche Einflussmöglichkeiten sich für adlige Frauen ergaben. Das Buch zeigt, dass ihr Einfluss abhängig von der eigenen Integration und dem Integrationswillen war. Dynastische Identität war keine Konstante, sondern im stetigen Wandel begriffen und wurde durch die Personen definiert, die die zwei wesentlichen Komponenten des Familienbewusstseins, Abstammung und Herrschaftslegitimation, transportierten.

Die Geburt der Dichtung im Herzen

Untersuchungen zu Autorschaft, Personifikation und Geschlecht im Minnesang, im 'Parzival', in 'Der Welt Lohn' und im 'Roman de Silence

Julia Rüthemann, Erich-Schmidt-Verlag, 2022, 490 Seiten, 99.95 EUR, ISBN: 978-3-503-19589-3

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Frau Aventiure klopft an das Herz des Erzählers des "Parzival", Frau Welt veranlasst den Ritter Wirnt von Gravenberg in "Der Welt Lohn" durch eine Erkenntnis im Herzen zur Abkehr vom weltlichen Leben, die Minne(dame) drängt ins Herz des Minnesängers, der so zum Sang befähigt wird: das Muster einer Inspiration männlicher Dichter bzw. Protagonisten durch weibliche Personifikationen ist in der mittelalterlichen Literatur weit verbreitet.Die vorliegende Studie widmet sich den dieser Topik zugrunde liegenden, christlich geprägten Konzeptionen von Autorschaft und darin wirksamen mütterlichen Poetiken. Sie zeigt, dass in der Inszenierung literarischer Kreationsprozesse gerade auch durch männliche Autoren Vorstellungen von Schwangerschaft und Geburt 'fruchtbar' gemacht werden, die bereits in theologischen Denkfiguren, insbesondere der sogenannten Herzgeburt, angelegt sind. Die in Herz und Personifikation vermittelten re-produktiven Logiken prägen nicht nur die Poetiken, sondern auch das Erzählen. Der zweite Teil der Studie setzt sich daher mit dem narratologischen Status und den Gendercodierungen semi-personifikatorischer Figuren und teilallegorischer Räume auseinander.

Mutterschaft und Wissenschaft in der Pandemie

(Un-)Vereinbarkeit zwischen Kindern, Care und Krise

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

In der Pandemie spitzen sich gesellschaftliche Schieflagen und strukturelle Ungerechtigkeiten zu, so auch die berufliche Benachteiligung, die maßgeblich durch die Ungleichverteilung von Care-Arbeit begünstigt wird. Dieses Buch versammelt Erfahrungsberichte von Frauen*, die im Wissenschaftsbetrieb tätig sind und von ihren Erlebnissen während der Pandemie an deutschen Hochschulen berichten, und trägt somit zur Sichtbarkeit tabuisierter und individualisierter Erfahrungen bei. So werden die prekären Bedingungen, die sich während der Pandemie noch verstärkt haben, deutlich gemacht.

Die Pandemie spitzt gesellschaftliche Schieflagen und strukturelle Ungerechtigkeiten zu. So werden beispielsweise die Ungleichverteilung von Care-Arbeit, daraus folgende Benachteiligungen im Beruf, Lohnungerechtigkeiten oder der ungleiche Zugang zu Impfstoffen überdeutlich sichtbar. Eine weitere Zuspitzung lässt sich an der Figur der Mutter beobachten: So mehren sich die Stimmen, dass Mütter von kleinen Kindern die Verliererinnen der Pandemie sind. Noch mehr gilt das für mehrfachdiskriminierte Mütter und Alleinerziehende. Diese Benachteiligung lässt sich auch in der Wissenschaft beobachten. Während die Publikationen von Vätern in der Pandemie stiegen, sind die von Müttern eingebrochen. Eine ganze Generation von Frauen, v.a. Müttern, mitsamt ihrem Wissen könnten verloren gehen. Gleichzeitig ist Mutterschaft in der Wissenschaft merkwürdig unsichtbar, wenn man von üblichen Vereinbarkeitsdiskursen absieht. So sind Mütter zum einen im akademischen Betrieb spätestens ab nach der Promotion eine Seltenheit, zum anderen bildet Mutterschaft auch in feministischer Theorie und Geschlechterforschung eine Leerstelle und ein Tabu. Ein Manifest, das sich mit kritischen Perspektiven auf den Wissenschaftsmythos des allein und wettbewerbsorientierten, privilegierten und von Care-Arbeit befreiten Wissenschaftler beschäftigt, eröffnet eine neue Sichtweise auf eine mögliche Zukunft, nicht nur des Betriebes, innerhalb dessen Wissen generiert wird, sondern auch auf die Schwerpunktsetzungen von Erkenntnis und gesellschaftlicher Zukunft.

Quelle: shop.budrich.de/produkt/mutterschaft-und-wissenschaft-in-der-pandemie/

Frauen, Corona und die Sorge- und Versorgungsarbeit

Systemrelevant – und nun?

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Die Textsammlung Systemrelevant und nun? Frauen, Corona und die Sorge- und Versorgungswirtschaft beinhaltet eine fragmentarische Sammlung von feministischen Texten mit unterschiedlichen Zugängen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten, von den Erfahrungen in der Pflege bis hin zum Thema häusliche Gewalt. Herausgegeben von Economiefeministe im September 2022.

Quelle und Zugang zur Textsammlung: economiefeministe.ch/wp-content/uploads/2022/09/2022_Ecofem_Systemrelevant-und-nun.pdf

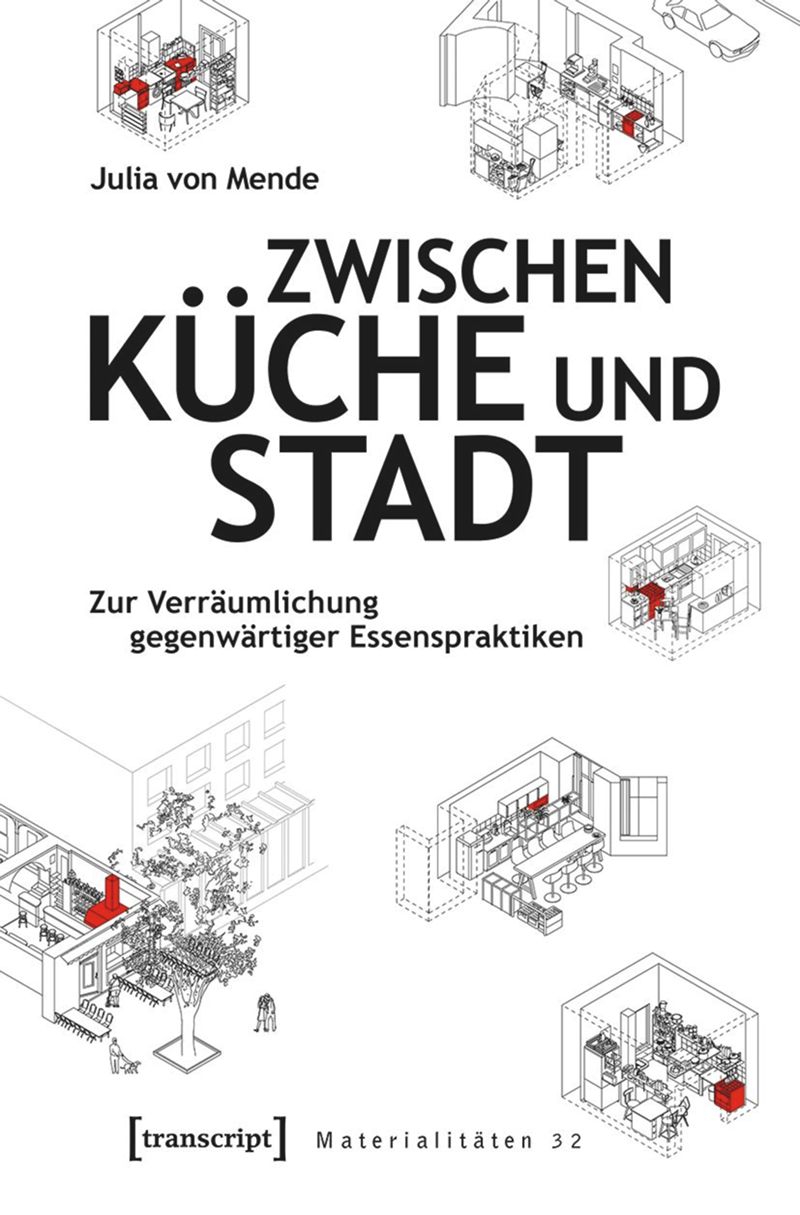

Zwischen Küche und Stadt

Zur Verräumlichung gegenwärtiger Essenspraktiken

Julia von Mende, 2022, 446 Seiten, 39,00 €, ISBN: 978-3-8376-5935-1

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Kochen und Essen sind medial omnipräsent und es gibt kaum noch einen Ort, an dem nichts gegessen oder getrunken wird - dabei bleibt die Küche im Zuhause zunehmend kalt. Dieses Paradox wirft Fragen an die räumlichen Zusammenhänge gegenwärtiger Essenspraktiken auf, denen Julia von Mende auf den Grund geht. Ihre Befragungen und zeichnerische Analysen führen die Leser*innen von Berliner Küchen an Orte außer Haus und in die Vergangenheit. Dabei werden das Verhältnis von Privathaushalt und städtischem Umfeld thematisiert, Einblicke in die urbane Lebensrealität im beschleunigten (Ess-)Alltag eröffnet und gesellschaftliche Wirkmechanismen freigelegt.

Zionistinnen

Gegenwartsarbeit als frauenpolitisches Konzept in der zionistischen Bewegung in Deutschland

Tine Bovermann, Neofelis Verlag, 2022, 328 Seiten, 29,00 €, ISBN: 978-3-95808-347-9

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Wie kann eine allgemeine Geschichte des Zionismus geschrieben werden, bei der Frauen im Zentrum der Betrachtung stehen? Ausgangspunkt der Studie ist ,Gegenwartsarbeit' als kulturelle und soziale Arbeit in der Diaspora. Diese sah bestimmte Rollen für Frauen vor und sicherte ihnen im zionistischen Entwurf der Nation eine tragende Funktion zu. Durch Gegenwartsarbeit waren Frauen aber nicht nur Teil der kulturzionistischen Strömung, sie nutzen sie auch zur Emanzipation. Zionistinnen entwickelten eine positive, spezifisch weibliche Identität, mit der sie ihre Interessen vertraten.

Die Studie zeigt, wie diese weibliche Identität im Zionismus über die Jahre immer wieder neu verhandelt wurde. Wesentlich war dabei ein nationales Selbstverständnis, das die Zionistinnen von der Gruppenidentität der Bewegung übernahmen. Sie identifizierten sich mit der Gemeinschaft aller Jüdinnen und Juden und handelten in ihrem Sinne. Die Gemeinschaft existierte für sie in ideeller und praktischer Form: Ideell war Zionismus eine kraft- und bedeutungsvolle Gemeinschaft politisch handlungsfähiger Personen, praktisch war Zionismus eine gemeinschaftsbildende Aktivität politisch Interessierter. In der Zusammenführung beider Ebenen lag die emanzipatorische Bedeutung der Gegenwartsarbeit für die Zionistinnen.

Tine Bovermann untersucht verschiedene Debatten zu frauenpolitischen Positionierungen innerhalb der zionistischen Bewegung in Deutschland zwischen 1900 und 1920 und macht sie durch die Einordnung in zeitgenössische Diskurse verständlich. Damit widerlegt ihr Buch die bisher angenommene ,Stummheit der Frauen' im deutschen Zionismus. Es zeigt auf, dass Frauen viel häufiger Stellung zu den allgemeinen, oftmals von Männern dominierten Themen der Bewegung bezogen haben als bisher angenommen. Die Studie erweitert die zionistische Geschichtsschreibung durch eine feministische Perspektive, indem sie Frauen als politisch handelnde Akteurinnen ernstnimmt - mit dem Wissen um die Reproduktion historischer Vorurteile, mit einem kritischen Blick auf Metanarrative und mit viel Empathie für den Gegenstand.

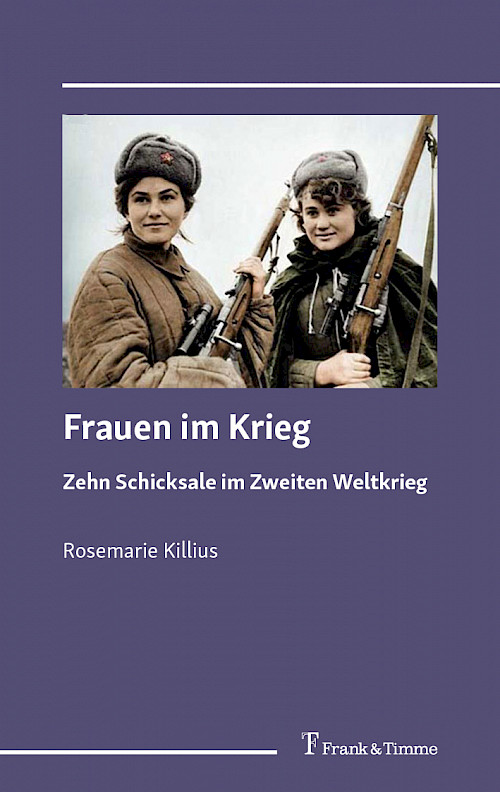

Frauen im Krieg

Zehn Schicksale im Zweiten Weltkrieg

Rosemarie Killius, Frank & Timme Verlag, 242 Seiten, 2022, ISBN 978-3-7329-0878-3

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Unser Bild vom Krieg ist männlich besetzt. In anderen Ländern war und ist das anders. So kämpften Frauen in der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg auch an der Front. Die Historikerin Rosemarie Killius lässt Frauen aus Russland, Frankreich und Deutschland berichten: So verschieden wie die soziale und geografische Herkunft, so unterschiedlich sind die Zusammenhänge, in denen sie den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Neben der sowjetischen Scharfschützin kommen Wehrmachtsangestellte zu Wort. Die Erinnerungen einer Frau aus der französischen Résistance und zweier Schwestern von Hitler-Attentätern stehen neben jenen einer russischen Zwangsarbeiterin und jenen jüdischer Frauen. Nicht weniger eindrucksvoll sind die Zeugnisse einer US-amerikanischen Übersetzerin und einer russischen Simultandolmetscherin beim Internationalen Militärtribunal in Nürnberg, die den Band beschließen.

Dr. Rosemarie Killius hat u. a. in Madrid und Paris Geschichte sowie französische und spanische Philologie studiert und in Biografieforschung promoviert. Sie publiziert zur Zeit des Nationalsozialismus und der Weltkriege. Ihr Engagement in Russland wurde mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Als Expertin für die Filmgeschichte der 1930er bis 1950er Jahre ist sie freie Mitarbeiterin bei der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung und am Deutschen Filminstitut/ Filmmuseum (DFF).

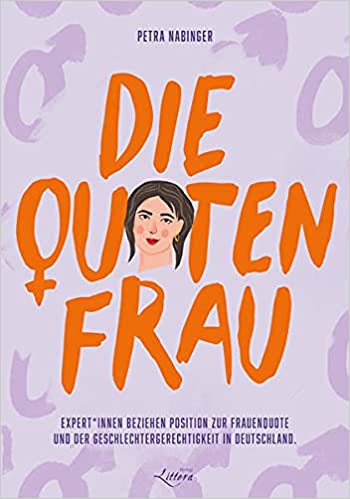

Die Quotenfrau – Expert*innen beziehen Position zur Frauenquote und der Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland

Petra Nabinger, LITTERA-Verlag, 2021, 300 Seiten, 24,90€, ISBN: 978-3-945734-48-3

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Ist die Frauenquote wirklich erforderlich? Persönlichkeiten, die in unserer Gesellschaft wichtige Funktionen innehaben, über Autorität und Entscheidungskompetenzen verfügen und eine gestaltende Rolle wahrnehmen, beziehen hier Position. Sie nehmen Stellung zur Frauenquote und der Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland. Sie sprechen Empfehlungen aus, um die Machtverhältnisse zwischen Entscheiderinnen und Entscheidern in Unternehmen, Wissenschaft und Politik künftig ausgewogener zu gestalten. Denn es ist geboten, u.a. aus Gründen der Risikominimierung und der Wirtschaftlichkeit, mit mehr Nachdruck auf eine Balance über alle Hierarchieebenen hinweg hinzuwirken. Wie wichtig der Blick auf die Untenehmenskultur ist, darauf geht die Psychologin Martina Lackner ein. Die in den Organisationen und Unternehmen vorherrschende Führungskultur hat maßgeblich Einfluss darauf, ob Frauen in signifikanter Zahl in Führungspositionen gelangen. Lackner spricht hier von ´verborgenen Karrierewiderständen´. In ihrem Beitrag erklärt sie, was sich dahinter verbirgt und ob die Quote wirklich erforderlich ist. Entdecken sie den roten Faden, der sich durch alle Beiträge hindurchzieht. Er ist der Schlüssel zum Erfolg! Somit kann dieses Buch als Umsetzungs-Tool genutzt werden, um das UN-Nachhaltigkeitsziel ´Geschlechtergleichstellung´ in greifbare Nähe zu rücken. UN Women Deutschland setzt mit dem Vorwort der Vorsitzenden Elke Ferner und dem Schluss-Plädoyer der beiden HeForShe-Botschafter Martin Speer und Vincent-Immanuel Herr den geeigneten Rahmen. Auch Monika Schulz-Strelow, Präsidentin und Gründungsmitglied von FidAR, findet deutliche Worte.

Die Illusion der Leistungsgerechtigkeit

Arbeit und Entgelt von Sekretärinnen

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Jede erfolgreiche Führungskraft verfügt über ein leistungsstarkes »Vorzimmer«. Sekretärinnen an der Hochschule bilden etwa einen Berufsstand, mit dem Wissenschaftler_innen täglich kooperieren, ohne dass dieser je ernsthaft zum Gegenstand ihrer Forschung geworden wäre. Während Sekretariatsarbeit im öffentlichen Dienst durch technische und organisatorische Veränderungen zunehmend anspruchsvoller wird, bleibt die für frauentypische Assistenztätigkeiten übliche niedrige tarifliche Eingruppierung erhalten. Die Studie untersucht die daraus resultierende, individualisierte Form des Arbeitskonflikts um Entgelt. Organisationale Arbeitsplatzbewertungen werden zum Austragungsort der Lohnfindung, in denen Vorstelllungen von Leistung und Gerechtigkeit aufeinandertreffen und unter Bezugnahme auf das Leistungsprinzip ausgehandelt werden.

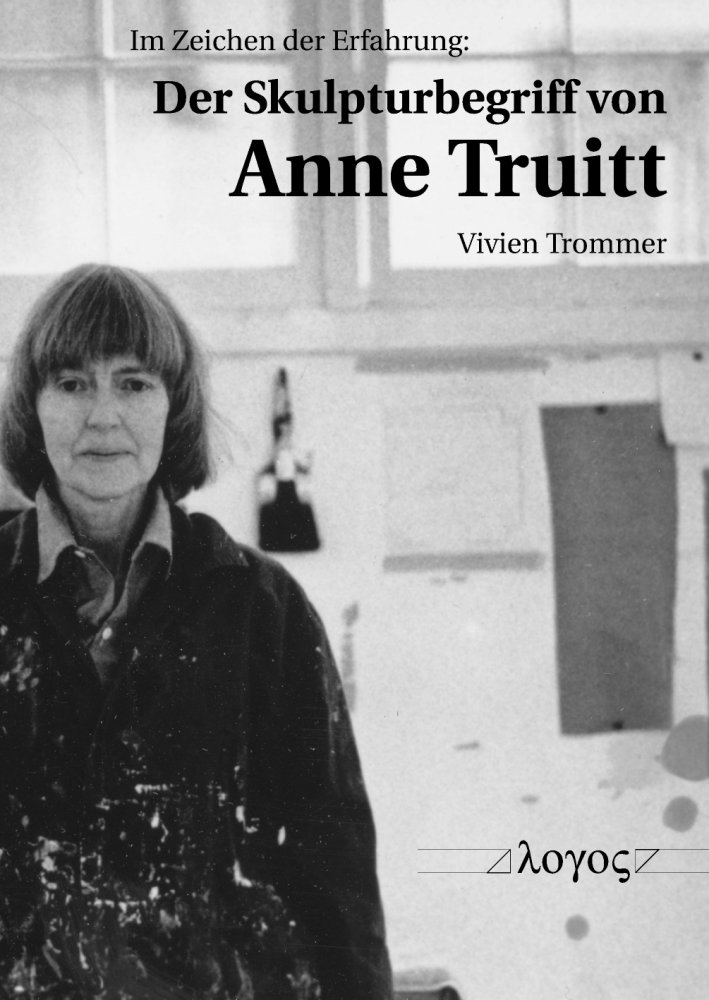

Im Zeichen der Erfahrung

Der Skulpturbegriff von Anne Truitt

Vivien Trommer, Logos Verlag Berlin, 2021, 273 Seiten, 59,00 €, ISBN 978-3-8325-5248-0

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Das Œuvre der US-amerikanischen Künstlerin Anne Truitt (1921-2004) wird seit den frühen 1960er Jahren von der Forschung rezipiert. Zugleich ist ihr idiosynkratischer Skulpturbegriff diesseits hegemonialer Lesarten der Minimal Art und des Color Field Painting bis heute glq randständiggrq geblieben. Die werkmonographische Studie von Vivien Trommer widmet sich gattungs- und wahrnehmungstheoretischen Fragestellungen und untersucht Anne Truitts künstlerische Neuerungen im Kontext der Geschichte der Skulptur des 20. Jahrhunderts. Gefragt wird nach den Bezügen ihrer Werke zum Paragonestreit, zur Sockelfrage, zur Immanenzebene der Oberfläche und zu ihren künstlerischen Ausstellungsinszenierungen im modernen Galerieraum. Dabei zeigt sich, dass Anne Truitts Skulpturen - mit ihren Entgrenzungstendenzen und Reflexionsmomenten - ganz im Zeichen einer betrachterorientierten Erfahrungsästhetik stehen.

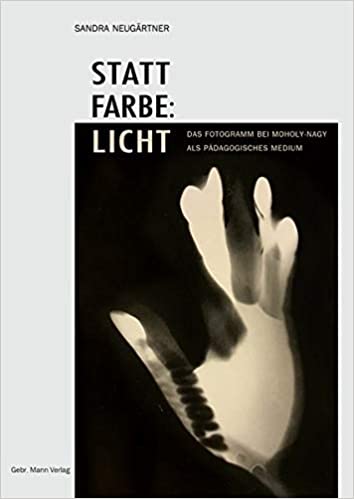

Statt Farbe: Licht

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

László MoholyNagy (1895–1946) erkannte und aktivierte erstmals das pädagogische Potenzial des Fotogramms. Vorgelegt wird die erste Untersuchung seiner FotogrammPädagogik und ihrer kunsthistorischen Bedeutung. Als Ergebnis seiner Bemühungen, Malerei als eine Kunst zu verstehen, die nicht aus Pigmenten, sondern aus Licht besteht, entwickelte MoholyNagy das Fotogramm zu einer neuen Hauptform der AvantgardePraxis. Beim Übergang der optischen Künste zu den optischen Medien nimmt das Fotogramm eine Sonderstellung ein: Es kontrastiert als rein indexikalisches Medium alle kamerabasierte Fotografie, die einen mimetischen Effekt forciert und den Übergang in die Sprache vollzieht.

Künstliche Intelligenz im politischen Diskurs

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Als Schlüsseltechnologie der digitalen Transformation ist die Künstliche Intelligenz Teil unseres Alltags geworden. Die KI-bedingten Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitswelt haben eine hohe gesellschaftliche Relevanz und müssen daher auf politischer Ebene behandelt werden. Diese Forschungsarbeit unterzieht den Diskurs um die KI im Deutschen Bundestag – als zentraler Ort der Auseinandersetzung im demokratischen System – von der ersten Nennung des Begriffs im Jahr 1984 bis zur Einsetzung der Enquete-Kommission im Juni 2018 einer Kritischen Diskursanalyse. Das Jahr 2016 stellt sich dabei als Wendepunkt im parlamentarischen Diskurs heraus, der den politischen Umgang mit den immensen Potenzialen und Risiken dieser Technologie verhandelt.

Nachhaltigkeit – Frauen schaffen Zukunft

Nadine Kammerlander, Claudia Rankers, Frankfurter Allgemeine Buch, 2021, 288 seiten, 23,00€, ISBN: 978-3-96251-115-9

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

"Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht."

Besser als Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach kann man unsere aktuelle Situation und die anstehenden Herausforderungen nicht auf den Punkt bringen. Wir stehen in Deutschland vor vielen Umbrüchen durch Globalisierung, Digitalisierung und den demografischen Wandel. Bei allen Strategien und Maßnahmen müssen wir zeitgleich jedoch auch die Nachhaltigkeit beachten, denn Nachhaltigkeit ist eine überlebenswichtige Aufgabe, der sich Unternehmen und Gesellschaft stellen müssen.

Aber wie kann dieser Herausforderung aus ökologischer und sozialer Sicht begegnet werden?

Der Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz ist überzeugt, dass Innovation ein Schlüssel dazu ist. In diesem Buch haben die Herausgeberinnen Claudia Rankers und Prof. Dr. Nadine Kammerlander bedeutende Frauen in Führungspositionen dazu eingeladen, ihre Maßnahmen für eine nachhaltige Unternehmenspraxis zu skizzieren. Im Mittelstand, in Verbänden, Stiftungen und der Wissenschaft setzen sie sich täglich dafür ein, eine nachhaltige Zukunft zu gestalten, und schaffen Arbeitsräume, die eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen; sie zahlen anständige Löhne und binden Mitarbeitende in wesentliche Entscheidungen ein; sie setzen auf Innovationen, Ressourcenreduzierung und Erneuerbare Energien. So haben sie einen positiven Impact auf die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, die SDGs (Sustainable Development Goals), und berücksichtigen dabei die ESG-Qualitätskriterien der Unternehmensführung, die für Environment, Social und Governance stehen.

Es geht um weitaus mehr als um einen Trend, denn

•Unternehmen richten sich zunehmend auf ESG und SDGs aus,

•auch in der Finanzindustrie sind ESG und SDGs Tagesthemen,

•Nachhaltigkeit ist ein Zukunftsthema.

Entstanden ist ein Sachbuch mit einer Fülle von eindrucksvollen Best Practices, das informiert, inspiriert und zum Weiterdenken motiviert. Dabei wird vor allem eines deutlich: Nur wenn wir weiterhin innovativ denken, werden wir Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit finden.

Männer im Schwangerschaftskonflikt

Erfahrungen nach einem beunruhigenden pränatalen Befund

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Die Kenntnis über eine Behinderung des Ungeborenen wird von betroffenen Eltern oft als schockierend erlebt. Neben der Schwangeren sind auch werdende Väter von einem Befund emotional betroffen. Entsprechende Aufmerksamkeit wird Männern in dieser Situation aber kaum zuteil. »Kann und möchte ich Vater eines behinderten Kindes sein? Welche Entscheidung wird meine Partnerin treffen? Was heißt es für uns als Paar, mit einem behinderten Kind zu leben?« – Im Spannungsverhältnis zwischen der eigenen Belastung und einer erlebten Verantwortung berichten Männer von ihren Erfahrungen, Konflikten und deren Bewältigung.

"Hallo, wer spricht? Hallo, wer spricht!"

Über die Poetik der Selbstoptimierung in deutschsprachiger Gegenwartsliteratur

Johanna Tönsing, Aisthesis Verlag, 2021, Moderne-Studien Band 27, 342 Seiten, 39,00 €, ISBN: 978-3-8498-1767-1

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Die in der soziologischen Fachliteratur überwiegende These von der neoliberalen Determinierung zeitgenössischer Subjekte deckt sich größtenteils mit der Darstellung der Subjektivierungsweise in der Literatur, aber eben nicht ausschließlich. Denn literarische Texte zeigen Facetten der Subjektivierungsfigur, die so kaum oder nicht in außerliterarischen Wissensbereichen aufzufinden sind. Und einige Texte ordnen ›Selbstoptimierung‹ mitunter auch in Abgrenzung zu den so populären Gouvernementalitätsstudien ein. Damit eröffnet sich folgendes Forschungsdesiderat: während andere Wissensbereiche das Aufkommen der Subjektivierungsfigur bereits analysiert haben, fehlt eine Untersuchung darüber, welches Wissen die Literatur über »Selbstoptimierung« gespeichert hat.

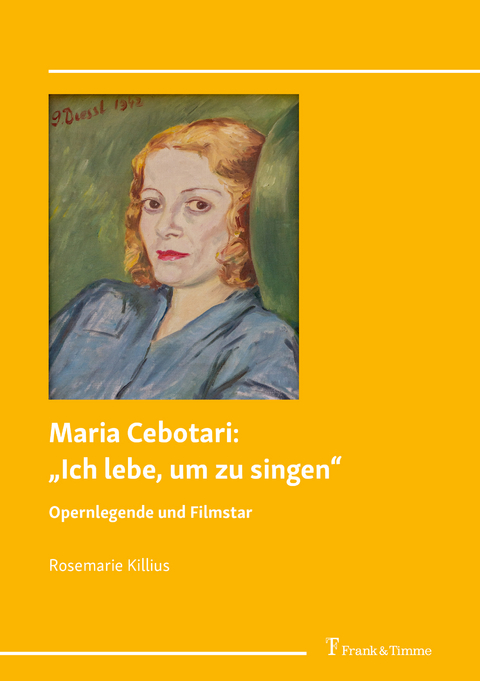

Maria Cebotari: „Ich lebe, um zu singen“

Opernlegende und Filmstar

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Die Opernsängerin und Filmschauspielerin Maria Cebotari (* 1910 in Chișinău, † 1949 in Wien) gilt als eine der bedeutendsten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts. Rosemarie Killius’ akribisch recherchierte Biografie porträtiert die hochtalentierte Primadonna und außergewöhnlich begabte Schauspielerin.

Cebotaris Lebensweg ist gezeichnet von Ehrgeiz, Fleiß und Ausdauer, ihre Kunst geprägt von seltener Harmonie, Präzision und Grazie. Rosemarie Killius macht deutlich, welchen Einfluss Herkunft, Sprache und Familie auf den Werdegang der Künstlerin hatten. Dabei stellt sie stets die Person Maria Cebotari in den Mittelpunkt und korrigiert allerlei bislang falsch überlieferte Fakten. Briefe der Sängerin und ihres zweiten Ehemanns, Schauspieler und Grafiker Gustav Diessl, gewähren persönliche Einblicke in ihr Leben zwischen Familie und Bühne. Zeitgenössische Tagebuchaufzeichnungen der Wiener Schauspielschülerin Elfriede N. machen die Begeisterung des Publikums greifbar. Zahlreiche Fotografien und Abbildungen ergänzen den Band.

Zur Autorin: Dr. Rosemarie Killius hat u. a. in Madrid und Paris Geschichte sowie französische und spanische Philologie studiert und in Biografieforschung promoviert. Sie publiziert zur Zeit des Nationalsozialismus und der Weltkriege. Ihr Engagement in Russland wurde mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Als Expertin für die Filmgeschichte der 1930er bis 1950er Jahre ist sie freie Mitarbeiterin am Deutschen Filminstitut/Filmmuseum (DFF), organisiert Vorträge und Seminare sowie Hommagen an große Film- und Bühnenkünstler.

Welt der Frauen

Von Worten und Taten, die für uns alle gut sind

Michelle Müntefering (Hrsg.). Mit einem Vorwort von Elke Büdenbender. München, 2021. 159 Seiten, 25,00 €, ISBN 978-3-945543-93-1.

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Gleichstellung: eine Frage politischer Prioritäten.

Frauen aus Kunst, Kultur, Politik, Wissenschaft, Sport und Zivilgesellschaft erzählen in persönlichen Texten von den besonderen Erlebnissen und Begegnungen, die ihr Leben und ihre Arbeit verändert haben. Das Buch bildet ein eindrucksvolles Mosaik starker Frauen, die mit ihrem Engagement Grenzen überwinden und in einer globalisierten Welt Verantwortung übernehmen - von der Reporterin, die über die Folgen von Krieg und Gewalt für Mädchen und Frauen berichtet, bis zur Schauspielerin, die ein Frauenhaus in Brasilien mitbegründet. Es sind Frauen, die sich nicht einschüchtern lassen, die immer wieder unbequeme Themen ansprechen und auf Missstände aufmerksam machen. Es sind Frauen, für die Gleichberechtigung kein utopischer Wunsch ist, sondern ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Hier erzählen sie von sich: von ihren Zielen, ihrer Motivation, von ihrer ganz persönlichen Lebensgeschichte bis hin zu ihrer Arbeit an den Schaltstellen der großen Weltpolitik in den Vereinten Nationen.

Mist, die versteht mich ja

Aus dem Leben einer Schwarzen Deutschen

Florence Brokowski-Shekete, Orlanda Verlag GmbH, 2021, 250 Seiten, 22,00 €, ISBN: 978-3-944666-76-1

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Die kleine Florence, geboren in Hamburg als Kind nigerianischer Eltern, wird Ende der 60er-Jahre in Buxtehude von einer alleinstehenden Frau in Pflege genommen. Mit acht Jahren nehmen die Eltern sie mit nach Lagos, in ein Land, dessen Sprache sie nicht spricht, dessen Kultur ihr fremd ist, zu einer Familie, die sie nicht kennt. Durch das beherzte Eingreifen einer Lehrerin schafft sie es zurück nach Deutschland und macht dort ihren Weg ...

In ihrer Autobiografie beschreibt die Autorin mit einer guten Prise Humor die Erlebnisse einer Schwarzen Frau in einer weißen Gesellschaft, den schmalen Grat zwischen witzigen Anekdoten und unschönem Alltagsrassismus, zwischen der Herausforderung, Brücken zu bauen, und Grenzen zu setzen, zwischen Integration und Identitätsfindung, zwischen Beruf und dem Muttersein als Alleinerziehende – kurz: die Lebensgeschichte einer beeindruckenden Frau.

Florence Brokowski-Shekete ist Schulamtsdirektorin in Baden-Württemberg, als erste Schwarze in Deutschland. Sie ist Gründerin der Agentur FBS intercultural communication, bei der sie seit 1997 als freie Beraterin, Coach und Trainerin tätig ist. Sie arbeitete als Lehrerin, Schulleiterin und Schulrätin. Und sie mischt sich ein und setzt Grenzen, wenn sie auf Alltagsrassismus stößt.

Diversität in Kulturinstitutionen 2018-2020

Initiative Kulturelle Integration

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Diversität in Kultureinrichtungen ist ein zentrales Thema. In diesem Band werden die Ergebnisse einer erstmaligen Befragung von bundesgeförderten Kultureinrichtungen und -institutionen zur Diversität in ihren Einrichtungen vorgestellt. Es geht darum, wie viele Frauen und Männer in den Einrichtungen arbeiten, wie die Altersstruktur der Beschäftigten aussieht, wie hoch der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund ist und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Behinderung beschäftigt werden.

Weiter wird untersucht, wie divers das Publikum und das Programm sind. In abschließenden Handlungsempfehlungen wird aufgezeigt, was die Einrichtungen und was die Kulturpolitik leisten kann, um mehr Diversität zu ermöglichen.

Das Buch können Sie auch als PDF herunterladen: www.kulturrat.de/publikationen/diversitaet-in-kulturinstitutionen-2018-2020/

Kunsthistorikerinnen 1910 - 1980

Theorien, Methoden, Kritiken

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Die „Altmeister der Kunstgeschichte" und ihre Werke sind fester Bestandteil des universitären Studiums. Der Beitrag früher Kunsthistorikerinnen zur Entwicklung der Disziplin ist hingegen bis heute weitgehend unsichtbar. Welche neuen Sichtweisen auf die Kunst, welche Methoden und Fragestellungen entwickelten die ersten Kunsthistorikerinnen, die seit dem späten 19. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum zum Studium zugelassen wurden? Welche Wirkungsfelder erschlossen sie sich, bevor der Nationalsozialismus vielen von ihnen eine Zäsur setzte, die nach 1945 nur langsam überwunden werden konnte?

In dem Band werden 24 Texte vorgestellt, die zwischen 1910 bis 1980 entstanden sind. Expert*innen führen in die Entstehungszusammenhänge der Texte ein. So macht der Band Arbeiten früher Kunsthistorikerinnen wieder zugänglich und lädt dazu ein, die Vielfalt der Disziplin neu zu entdecken.

Die Herausgeberinnen

K. Lee Chichester ist Kunsthistorikerin und freie Kuratorin in Berlin mit Schwerpunkt Kunst und Wissenschaft der Frühen Neuzeit sowie des 19./20. Jahrhunderts. Brigitte Sölch ist Professorin für Architektur und Designgeschichte/Architekturtheorie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart mit Schwerpunkt auf politischer Ideengeschichte sowie Architektur und Problemgeschichte des Öffentlichen aus historisch und kulturell vergleichenden Perspektiven.

Die Autor*innen

Leonie Beiersdorf, Karlsruhe; Irene Below, Werther; Gerda Breuer, Aachen; Matthias Bruhn, Karlsruhe; K. Lee Chichester, Berlin; Brenda Danilowitz, Bethany/CT; Burcu Dogramaci, München; Nikola Doll, Bern; Annette Dorgerloh, Berlin; Mechthild Fend, London; Beate Fricke, Bern; Joachim Gierlichs, Berlin; Laura Goldenbaum, Berlin; Christine Göttler, Bern; Anna Grasskamp, Hongkong; Henrike Haug, Köln; Godehard Janzing, Marburg; Luise Mahler, New York; Barbara Paul, Oldenburg; Brigitte Sölch, Stuttgart; Miriam Szwast, Köln; Stefan Trinks, Frankfurt a. M.; Jo Ziebritzki, Heidelberg.

Annemarie Tröger Kampf um feministische Geschichten

Texte und Kontexte 1970-1990

39,00 €, ISBN 978-3-8353-3788-6

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Annemarie Tröger gehörte in den 1970er Jahren zu den Begründerinnen der Frauenforschung im deutschsprachigen Raum. Mit ihrer feministischen Radikalität, die ein anti-disziplinäres Erkenntnisinteresse antrieb, war sie für viele Studentinnen und Kolleginnen wegweisend. Die Pionierin der Methode der Oral History wollte die Erfahrungen marginalisierter sozialer Gruppen in die Geschichte einschreiben und sie zugleich für eine Analyse gegenwärtiger Zustände nutzen und im Kampf gegen anhaltende Herrschaftsverhältnisse mobilisieren. Die Disziplinierung der Frauenforschung seit den 1980er Jahren verdrängte Intellektuelle wie Tröger und führte dazu, dass wichtige Impulse der frühen Frauenforschung heute in Vergessenheit geraten sind.

In diesem Band werden ausgewählte Schriften Annemarie Trögers neu zugänglich gemacht und in Kommentaren ehemaliger Weggefährtinnen und Weggefährten als historische Quellen behandelt, die ein Stück bundesrepublikanischer, vor allem Westberliner Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, wieder freilegen.

Annemarie Tröger (1939-2013) gehörte zur Gruppe der Initiatorinnen der ersten Berliner Sommeruniversitäten von 1976 und 1977, die ein Startschuss waren für die Entwicklung der bundesdeutschen Frauenforschung. Sie setzte sich früh mit dem Thema »Frauen und Nationalsozialismus« auseinander und war zugleich eine Pionierin der Oral History.

Gerichtssaalberichterstattung

Ein zeitgemäßer Rahmen für die Arbeit der Medienvertreter in deutschen Gerichten

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Der Öffentlichkeitsgrundsatz erlaubt nicht nur "gewöhnlichen" Bürgern, sondern auch Medienvertretern, den Verhandlungen deutscher Gerichte beizuwohnen. Der Medienberichterstattung aus dem Gerichtssaal werden durch das Gesetz und die Gerichte allerdings enge Grenzen gesetzt, die seit den 1960er Jahren weitgehend unverändert sind. Seitdem haben sich die Medienbranche und der Medienkonsum jedoch grundlegend gewandelt. Anna K. Bernzen widmet sich daher der Frage, ob und inwiefern der aktuelle Rechtsrahmen für Medienberichte aus dem Gerichtssaal noch zeitgemäß ist. Sie analysiert die schutzwürdigen Interessen, die bei der Berichterstattung kollidieren, und unternimmt eine vergleichende Betrachtung der englischen Rechtslage. Sie kommt zu dem Schluss, dass Reformbedarf besteht. Deshalb entwickelt die Autorin einen Gesetzesvorschlag, der eine zeitgemäße Berichterstattung ermöglichen soll. Der Öffentlichkeitsgrundsatz erlaubt nicht nur "gewöhnlichen" Bürgern, sondern auch Medienvertretern, den Verhandlungen deutscher Gerichte beizuwohnen. Der Medienberichterstattung aus dem Gerichtssaal werden durch das Gesetz und die Gerichte allerdings enge Grenzen gesetzt, die seit den 1960er Jahren weitgehend unverändert sind. Seitdem haben sich die Medienbranche und der Medienkonsum jedoch grundlegend gewandelt. Anna K. Bernzen widmet sich daher der Frage, ob und inwiefern der aktuelle Rechtsrahmen für Medienberichte aus dem Gerichtssaal noch zeitgemäß ist. Sie analysiert die schutzwürdigen Interessen, die bei der Berichterstattung kollidieren, und unternimmt eine vergleichende Betrachtung der englischen Rechtslage. Sie kommt zu dem Schluss, dass Reformbedarf besteht. Deshalb entwickelt die Autorin einen Gesetzesvorschlag, der eine zeitgemäße Berichterstattung ermöglichen soll.

Vorbild, Inspiration oder Abgrenzung?

Die Amerikarezeption in der deutschen Frauenbewegung im 19. Jahrhundert

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Bereits im 19. Jahrhundert pflegten die Frauenbewegungen in Europa und den USA sowohl persönliche als auch institutionalisierte Kontakte und initiierten regelmäßig Kongresse. Magdalena Gehring zeichnet die Entstehung dieser international agierenden Frauenbewegung und die Partizipation deutscher Akteurinnen daran nach. Daneben untersucht sie, welchen programmatischen Einfluss die kontinuierliche Rezeption der US-amerikanischen Frauenbewegung auf die deutsche Frauenbewegung, insbesondere auf den Allgemeinen Deutschen Frauenverein, ausübte. Im Fokus stehen dabei Fragen nach der Funktion, dem Ablauf und der Zielsetzung dieser Rezeptions- und Transferprozesse.

Was bleibt? Zur Inszenierung von Gedächtnis und Identität im postsowjetischen Kuba und Rumänien

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Die Publikation beschäftigt sich aus postkolonialer Perspektive mit den Nachwirkungen der sowjetischen Dominanz auf zwei zuvor stark unter sowjetischem Einfluss stehende Kulturen: Kuba und Rumänien. Untersucht wird die Reaktion auf den Wegfall der Hegemonialmacht Sowjetunion anhand ihrer Inszenierung in Theater, Performance, Film, Video und Hörspiel seit 1989. Die vergleichende Recherche analysiert die Machtstrukturen in performativen Werken ausgehend von Theorien der Translation, die den Wandel der Rolle, der Darstellung und der Attribuierung des kulturellen Fremdbildes ‚des Russen/der Russin‘ nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion beleuchten. Die Analyse der Translationsprozesse erfolgt auf zwei Ebenen: zeitlich durch die Konstruktion eines kulturellen Gedächtnisses, und räumlich durch Identifikation über Hybridisierung. Der Fokus liegt auf der Frage, wie es den Inszenierungen gelingt zur Konstruktion, Reflexion und Transformation kultureller Wahrnehmungsmuster beizutragen. Die Lösungen reichen dabei von einer Inversion der Machtverhältnisse durch subversiven Humor, über eine nostalgische Sehnsucht bis zu einer Resolidarisierung durch Migration.

Kino, Kunst, Feminismen

Kuratorische Strategien seit 1970

Elena Baumeister, Büchner-Verlag, 2020, 126 Seiten, 22,00 € , ISBN: 978-3-96317-224-3

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Was bedeutet es, feministisch zu kuratieren? Sind Feminismen Inhalt oder Methode? An welchen Orten und in welcher Weise ist der feministische Diskurs in die Ausstellungspraxis sowie in die Filmkultur eingegangen bzw. aus ihr hervorgegangen? Im Spannungsfeld dieser Fragen skizziert Elena Baumeister anhand von Archivmaterial und einer Reihe von Gesprächen mit Kuratorinnen, wie sich feministische Strategien des Kuratierens von Kunstausstellungen und Filmprogrammen im deutschsprachigen Raum seit ihren Anfängen in den 1970er Jahren bis heute entfaltet haben. Sie spürt deren kritischen, subversiven und gestalterischen Potenzialen nach und leistet einen Beitrag, die Lücke in der Theoretisierung feministisch-kuratorischer Praxis zu füllen.

Gemalte Kunstgeschichte

Bildgenealogien in der Malerei um 1800

Léa Kuhn, Verlag Wilhelmm Fink, 333 Seiten, 69,00 €, ISBN: 978-3-7705-6453-8

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Kunstgeschichte wird nicht nur geschrieben, sie wird auch gemalt. Dass auch innerhalb der Malerei vermehrt kunsthistorische Ordnungsmodelle entwickelt werden, sobald sich die Kunstgeschichte als akademische Disziplin zu etablieren beginnt, zeigt diese Studie.

Mit Blick auf die Zeit um 1800 rekonstruiert die Autorin das feine Bezugsgeflecht zwischen entstehendem Kunstgeschichts-diskurs und zeitgenössischer künstlerischer Praxis an so unterschiedlichen Orten wie Zürich, Paris, London und New York. Dabei wird deutlich: Die hier analysierten Werke von Marie-Gabrielle Capet, William Dunlap und Johann Heinrich Wilhelm Tischbein illustrieren nicht bereits vorhandene kunst-historische Narrative, sondern bringen selbst Vorschläge zu ihrer adäquaten Einordnung hervor - und weisen andere zurück. Geschichtsschreibung ist folglich nicht der einzige epistemologische Zugang zu (Kunst-)Geschichte und nicht die einzige Möglichkeit zu deren aktiver Gestaltung: In der Malerei selbst gibt es ein analoges Phänomen, das hier für die Zeit um 1800 erstmals umfassend nachgezeichnet wird.

Dramaturgie als Eingedenken

Heiner Müllers Antike zwischen Geschichtsphilosophie und Kulturkritik

Elena Stramaglia, Universitätsverlag WINTER Heidelber, 2020, 229 Seiten., 42,00 €, ISBN: 978-3-8253-4716-1

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Heiner Müllers Antikedramen reflektieren nicht nur einen kritischen Umgang mit Aspekten der westlichen Literaturtradition, sondern einen umfassenderen Denkkomplex um Geschichte, Mythos und Kultur. Bei der Gestaltung dieses Horizonts spielt der philosophische Dialog mit Walter Benjamin, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno eine entscheidende Rolle. Die Monographie untersucht, wie diese intertextuelle Reflexion sich mit der Praxis der Antikerezeption verbindet und wie sie in den Dramen in literarisch vielfältiger Methodik dargestellt und problematisiert wird. Neben den theoretischen Prämissen des Dialogs werden dessen Wirkungen in drei Stücken in Augenschein genommen: Philoktet, Ödipus Tyrann und Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten. Anhand der Texte werden die politisch-geschichtliche Tragweite von Müllers Arbeit an Mythos und Tragödie, deren geschichtsphilosophische Prägung sowie ihre kulturkritische Funktion analysiert.

Umkämpftes Recht zu bleiben

Zugehörigkeit, Mobilität und Kontrolle im EUropäischen Abschieberegime

Sarah Nimführ, Westfälisches Dampfboot (Verlag) 2020, 375 Seiten, 38,00 €, ISBN: 978-3-89691-052-3

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Die Mehrheit abgelehnter Asylsuchender in Malta, der EU-Außengrenze, ist nicht abschiebbar. Viele befinden sich in einer rechtlichen Grauzone, da ihnen ein formaler Aufenthaltsstatus meist verwehrt bleibt. In dieser Situation haben sie über mehrere Jahre hinweg nur begrenzten Zugang zu Beschäftigung, grundlegenden Dienstleistungen und medizinischer Versorgung. In einer ethnografischen Untersuchung an der EU-Außengrenze Malta analysiert Sarah Nimführ Aushandlungsprozesse zwischen nicht abschiebbaren Geflüchteten, ihren Unterstützer*innen und staatlichen Akteur*innen. Sie zeigt, wie sich das Leben von Menschen mit einem nicht durchgeführten Ausweisungsbescheid gestaltet und welche Praktiken der Alltagsorganisation sie anwenden.

Io donna mi sono posta a scrivere...

Begründungsfiguren weiblicher Autorschaft in Prosatexten des Cinquecento

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Im 16. Jahrhundert kam es in Italien, vor allem in Venedig, zum ersten Mal zu einer ganzen Welle an Publikationen von Texten, die von Autorinnen geschrieben wurden. Die vorliegende Monografie geht der Frage nach, wie die Autorinnen ihr Schreiben und ihren Schritt an die Öffentlichkeit begründeten.

Wie uns Vielfalt bereichert

Zehn Frauenportraits

Petra Nabinger, Littera-Verlag, 181 Seiten, 12,90 €, ISBN 978-3-945734-47-6

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Die Portraitsammlung bietet einen facettenreichen Einblick in verschiedenste Kulturen. Im interkulturellen Dialog wird deutlich, wie bereichernd diese Fülle und Buntheit für uns alle sein kann. Die vorgestellten Frauen haben Vorbildfunktion, da es ihnen gelungen ist, ein Stück der Kultur ihres Herkunftslandes bzw. das ihrer Eltern zu erhalten und zu bewahren. Die kulturelle Vielfalt ist Teil ihrer Identität geworden. Es ist eine Freude, die ländertypischen Traditionen mitzuerleben, die diese Frauen in ihren Erzählungen über nahe und ferne Länder und über die eigene Lebensgeschichte lebendig werden lassen. Die Frauen sind stolz darauf! Sie haben für dieses Buch ihre Schatzkiste geöffnet und damit einen großen Reichtum offenbart.

Bevormundete Staatsbürgerinnen

Die "radikale Frauenbewegung im Deutschen Kaiserreich

Anne-Laure Briatte, Campus Verlag, 2020, 490 Seiten, 49,00 €, ISBN: 9783593508276

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Am 19. Januar 1919 konnten Frauen erstmals auf nationaler Ebene in Deutschland das Wahlrecht ausüben. Nach heftig geführten Auseinandersetzungen war damit ein wichtiges Ziel des »radikalen« Flügels der Frauenbewegung des Deutschen Kaiserreichs erreicht. Anne-Laure Briatte zeichnet die bislang vernachlässigte Geschichte dieses Zweiges der deutschen Frauenbewegung nach, der sich um die Hauptakteurinnen Minna Cauer, Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann gruppierte. Ihre Analyse der Kämpfe der »linken« Frauenrechtlerinnen, ihrer Erfolge und ihres Scheiterns schließt eine große Lücke in der Erforschung der deutschen Frauenbewegung

Junge Geflüchtete an der Grenze

Eine Ethnografie zu Altersaushandlungen

Laura K. Otto, Campus, 2020, 423 Seiten, 39,95 €, ISBN 9783593513072

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Immer mehr junge Menschen fliehen nach Europa. Nach ihrer Ankunft findet in der Regel ein Altersfeststellungsverfahren statt. Die Mitgliedstaaten der EU versuchen in den Asylverfahren das Alter der Ankommenden eindeutig zu bestimmen, denn an die Minder- und Volljährigkeit sind Aufnahmebedingungen geknüpft. Entlang von Migrationsbewegungen junger Geflüchteter aus Somalia zeigt die Autorin, wie die Kategorie des »unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlings« auf Malta hervorgebracht und verwendet wird. Zentral sind Altersaushandlungen zwischen den Geflüchteten und institutionellen Akteurinnen und Akteuren. Diese Ethnografie veranschaulicht, wie vielfältig die jungen Menschen die Einteilung als Minderjährige erleben.

Laura K. Otto, Dr. phil., ist Postdoc am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Universität Frankfurt am Main.

Umkämpftes Recht zu bleiben

Über die Möglichkeit einer kritischen Theorie der Gerechtigkeit

Esther Neuhann, Velbrück Wissenschaft, 2020, 400 Seiten, 34,90 €, ISBN 9783958322288

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Im Vordergrund steht die Frage, ob die »Gerechtigkeit« ein geeigneter Grundbegriff für eine kritische Theorie der Gesellschaft ist.

Die Autorin analysiert das im Kontext der Kritischen Theorie infrage stehende Konzept und bestimmt sein Verhältnis zu individuellen Rechten und positivem Recht. Davon ausgehend systematisiert sie unterschiedliche Spielarten der Skepsis an der emanzipatorischen Kraft des Gerechtigkeitsbegriffs und betont dabei die Kritik, dass eine libertäre Gerechtigkeitskonzeption Ausbeutungseffekte, eine egalitäre hingegen Normalisierungseffekte habe.

Die prozedurale Gerechtigkeitskonzeption Rainer Forsts wird darauf untersucht, ob diese die Beherrschungseffekte vermeiden kann. Dafür wird eine vollständige Rekonstruktion seiner Theorie vorgelegt. An zwei entscheidenden Stellen wird sie ergänzt und modifiziert: erstens hinsichtlich der Begründung des »Rechts auf Rechtfertigung«, die die Autorin mit Hilfe von Fichtes Anerkennungsbegriff umdeutet, und zweitens, indem das Verhältnis von Forsts Gerechtigkeitskonzeption zum modernen Recht erörtert wird.

Die Hauptthese des Buches legt dar, dass diese kritisch-prozedurale Gerechtigkeitskonzeption die Beherrschungseffekte der Ausbeutung und Normalisierung vermeidet, aber das Potential für einen neuen zweistufigen Beherrschungseffekt ausbildet: »Beschleunigung«, verstanden als stetige Verringerung der Geltungsdauer sozialer Institutionen, insbesondere rechtlicher Normen, und damit einhergehend die Subjektivierungsform der »Flexibilisierung«.

Eine Reflexion der kritisch-prozeduralen Gerechtigkeitskonzeption auf diesen in ihr angelegten Beherrschungseffekt wirft die Frage nach dem gewünschten Modus der Entwicklung des Rechts (als Realisierungsform der Gerechtigkeit) in der Zeit auf. Die Ausgangsfrage nach der Möglichkeit einer kritischen Theorie der Gerechtigkeit entscheidet sich also mit Blick auf die Zeitstrukturen des Rechts.

Anna Pappritz

Indisches Tagebuch. Eine Frauenrechtlerin reist nach Ceylon, Indien und Kairo.

Bianca Walther (Hg.), Röhrig Universitätsverlag, 2020, 29,00 €, ISBN: 978-3-86110-750-7

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Im Winter 1912/13 reiste die Berliner Frauenrechtlerin Anna Pappritz durch Indien. Diese Reise hatte der Forschung lange Rätsel aufgegeben - bis 2019 ihr verschollen geglaubtes Reisetagebuch auftauchte. Darin begegnet uns eine bildungsbürgerliche Touristin, die Landschaften und neue Eindrücke genießt, ihr Faible für Elefanten entdeckt, aber auch zweimal an Dengue-Fieber erkrankt, oft überfordert ist und zuweilen Einstellungen an den Tag legt, die uns zutiefst befremden. Das Reisetagebuch der Anna Pappritz verdeutlicht, dass die Geschichte weißer, fernreisender Frauen nicht nur eine Geschichte von Befreiung, sondern auch ein Stück Kolonialismusgeschichte ist. Diese Herausforderung gilt es, anzunehmen. Zusammen mit einer biografischen und inhaltlichen Einführung wird das Tagebuch nun erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Archéologie du genre.

Construction sociale des identités et culture matérielle

Université des Femmes, Collection Pensées féministes, Brüssel, 2020, 213 Seiten, ISBN : 2-87288-059-3

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

DDR-Frauen nach der Wende

Im mutigen Einsatz für die Rechte von Frauen und für bessere Lebensverhältnisse

Monika Herrmann, Verlag: Books on Demand, 2020, 7,99 Euro, ISBN: 978-3-7504-95517 und unter www.bod.de/buchshop/ddr-frauen-nach-der-wende zu beziehen, E-Book: 3,49 Euro

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Diese Dokumentation vermittelt einen Einblick in die veränderte Lebensrealität ostdeutscher Frauen nach der politischen Wende in den 1990er Jahren. Arbeitslosigkeit, wachsende soziale Unsicherheit, Verschlechterungen im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Debatte um den Paragraphen 218 bestimmten die frauenpolitischen Diskussionen in den neuen Bundesländern, von denen Monika Herrmann in diesem Buch berichtet. Im Rahmen ihrer Arbeit bei der Friedrich-Ebert-Stiftung war sie in den 90er Jahren für die Organisation von Veranstaltungen zuständig, die sich hauptsächlich an ostdeutsche Frauen richteten. Die Autorin lässt die Betroffenen an vielen Stellen selbst zu Wort kommen und zeigt auf, wie engagiert und kämpferisch sich die Ostfrauen gegen den Abbau ihrer Rechte im Prozess der Wiedervereinigung zur Wehr setzten.

From Post-Yugoslavia to the Female Continent

A Feminist Reading of Post-Yugoslav Literature

Tijana Matijevic, transcript Verlag, 280 Seiten, 70,00 €, ISBN: 978-3-8376-5209-3

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

This study of contemporary literature from the former Yugoslavia (Post-Yugoslavia) follows the ways in which the feminist writing of gender, body, sexuality, and social and cultural hierarchies brings to light the past of socialist Yugoslavia, its cultural and literary itineraries and its dissolution in the Yugoslav wars. The analysis also focuses on the particularities of different feminist writings, together with their picturing of possible futures. The title of the book suggests an attempt to interpret post-Yugoslav literature as feminist writing, but also a process of conceptualizing a post-Yugoslav literary field, in this study represented by contemporary fiction from Bosnia and Herzegovina, Croatia, and Serbia.

DDR-Frauen nach der Wende

Im mutigen Einsatz für die Rechte von Frauen und für bessere Lebensverhältnisse

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Diese Dokumentation vermittelt einen Einblick in die veränderte Lebensrealität ostdeutscher Frauen nach der politischen Wende in den 1990er Jahren. Arbeitslosigkeit, wachsende soziale Unsicherheit, Verschlechterungen im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Debatte um den Paragraphen 218 bestimmten die frauenpolitischen Diskussionen in den neuen Bundesländern, von denen Monika Herrmann in diesem Buch berichtet. Im Rahmen ihrer Arbeit bei der Friedrich-Ebert-Stiftung war sie in den 90er Jahren für die Organisation von Veranstaltungen zuständig, die sich hauptsächlich an ostdeutsche Frauen richteten. Die Autorin lässt die Betroffenen an vielen Stellen selbst zu Wort kommen und zeigt auf, wie engagiert und kämpferisch sich die Ostfrauen gegen den Abbau ihrer Rechte im Prozess der Wiedervereinigung zur Wehr setzten.

Ich habe beschlossen, dass es mir nur noch gut geht:

Leben mit dem Tumor

Maria von Welser, Ludwig Verlag, 2019, 208 Seiten, 20 €, ISBN: 978-3453281158

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Ich kämpfe weiter ─ für mich und für andere

Die Diagnose trifft Maria von Welser mitten in ihrem so geordneten, aktiven Leben: ein Gehirntumor. Es folgt eine fünfstündige OP, deren Folgen, vor allem der starke Schwindel, ihr zu schaffen machen. Doch Aufgeben ist für Maria von Welser keine Alternative. Sieben Monate nach der Entfernung des Tumors ist sie entschlossen, wieder in ihr normales Leben zurückzukehren: Sie hält Vorträge in ganz Deutschland zur Situation von Frauen auf der Welt und zur Flüchtlingsfrage – den Themen ihrer letzten beiden Bücher. Denn sie fragt sich: „Kann ich mich aus der Öffentlichkeit zurückziehen? Will ich mich auf meinen Tumor konzentrieren, wo ganz andere Krebsgeschwüre in unserem Land wuchern?"

Das Gesetz der Szene

Genderkritik, Performance Art und zweite Öffentlichkeit in der späten DDR

Angelika Richter, transcript Verlag, 2019, 39,99 €, 408 Seiten, ISBN: 978-3837645729

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Eine Folge der Wiedervereinigung Deutschlands war die verstärkte Marginalisierung von Künstlerinnen aus der DDR, die als Teil einer 'genderlosen' Geschichtsschreibung zu begreifen ist. Angelika Richter fragt nach den Gründen für diesen doppelten Ausschluss, die bis in die Anfangsjahre der DDR zurückgehen. Dabei führt sie auch einer nicht im Sozialismus sozialisierten Leserschaft vor Augen, welche Effekte staatliche Emanzipationsprogramme hatten. Ihre Studie erkundet die genderspezifischen Strukturen der 'zweiten Öffentlichkeit' und unterstreicht den Stellenwert prozessbasierter Kunst für die Herausbildung dieser Sphäre. Darüber hinaus zeichnet sie nach, wie Performances tradierte Vorstellungen von Geschlecht thematisiert und kritisiert haben.

Ein Land für Frauen

Ethnographie der italienischen Frauenbewegung " Se Non Ora Quando?"

Marion Näser-Lather, 398 Seiten, Waxmann (Verlag), 2019, 44,90 €, 978-3-8309-4031-9 (ISBN)

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Die gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen und das sexistische Frauenbild in den Medien war 2011 in Italien Anlass zur Gründung der feministen Bewegung Se Non Ora Quando? (wenn nicht jetzt, wann dann?). Diese Ethnographie untersucht Strukturbildungsprozesse, politische Visionen, Kommunikationsformen und Protestpraktiken der Bewegung. Die Autorin beleuchtet die Frage politischen Engagements auf der Basis der Kategorie Geschlecht und zeigt unter anderem am Beispiel des Umgangs mit digitalen Medien, dass die Möglichkeitsräume aktivistischen Denkens und Handelns in hohem Maße von Überzeugungen und Interaktionstraditionen beeinflusst werden können, die sich auch entgegen der Intentionen der Aktivistinnen in deren Diskurse und Praktiken einschreiben. Als fruchtbar für die Analyse der zugrundeliegenden Dynamiken erweist sich das in der Europäischen Ethnologie bislang noch nicht bekannte Konzept der sozialen Automatismen.

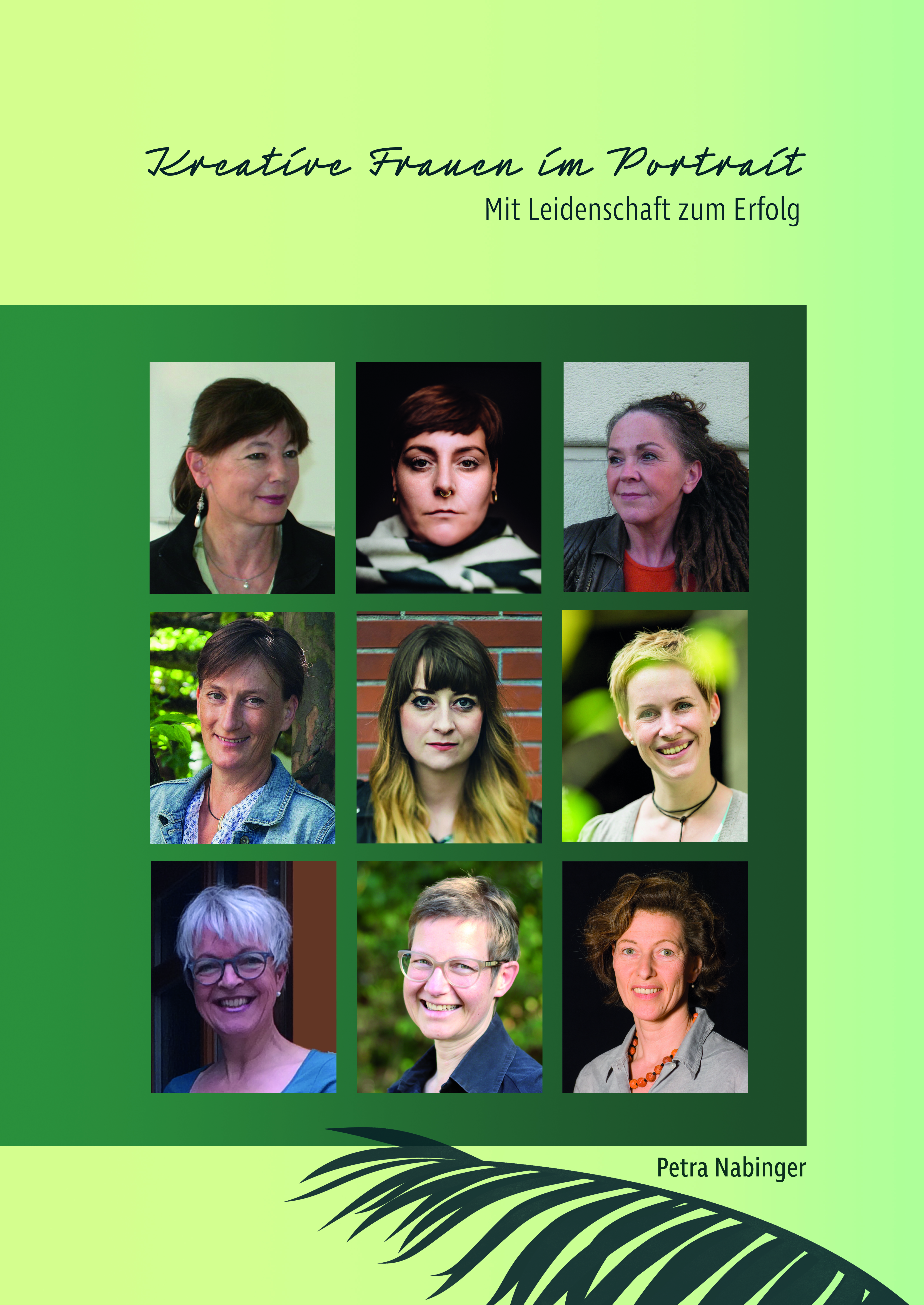

Kreative Frauen im Portrait

Mit Leidenschaft zum Erfolg

Petra Nabinger, Littera-Verlag 2019, 191 Seiten, 12,90 €, ISBN 978-3-945734-29-2

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Erfahren Sie aus zehn spannenden und sehr unterschiedlichen Portraits über kreative Frauen, wie es möglich ist, mit Leidenschaft erfolgreich zu sein. Es ist eine kurzweilige Reise, die - wie bei einem Märchen – im Schloss beginnt und uns wie bei 1001 Nacht – bis in den Norden Afrikas führt. Lassen Sie sich von diesen zehn Frauen verzaubern und mitnehmen auf eine abenteuerliche Reise. Erfahren Sie auch etwas über die Chancen im Leben,die sich aus vermeintlichen Niederlagen ergeben können.

Erinnern, vergessen, umdeuten?

Europäische Frauenbewegungen im 19. Und 20. Jahrhundert

Angelika Schaser, Sylvia Schraut, Petra Steymans-Kurz (Hg.), Campus Verlag, 2019, 406 Seiten, 43,00 €, ISBN: 9783593510330

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Die erste Frauenbewegung leitete am Ende des 19. und im frühen 20. Jahrhundert erste wichtige Schritte zur Emanzipation und Gleichberechtigung in Europa ein. Ihre Ziele, Aktionen und Errungenschaften blieben allerdings nicht in der kulturellen Erinnerung verankert. Denn als sich die zweite Frauenbewegung in den 1970er Jahren auf den politischen Bühnen Gehör verschaffte, verstand sie sich weitgehend als neue Bewegung ohne Vorläufer. Die Beiträge dieses Bandes untersuchen die Bilder der eigenen Geschichte, die die europäischen Frauenbewegungen entwickelten oder vernachlässigten, und die Traditionsverluste, die durch die Diktaturen des 20. Jahrhunderts verursacht wurden.

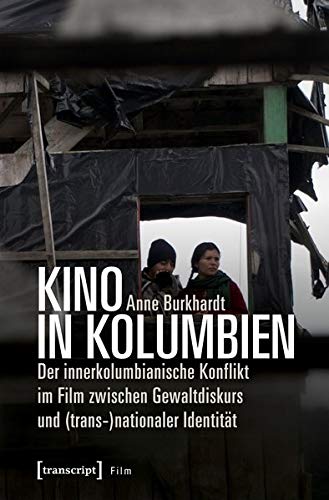

Kino in Kolumbien

Der innerkolumbianische Konflikt im Film zwischen Gewaltdiskurs und (trans-)nationaler Identität

Anne Burkhardt, transcript Verlag, 2019, 422 Seiten, 49,99 €, ISBN: 978-3-8376-4673-3

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Der landesinterne Konflikt in Kolumbien und die damit einhergehende Gewalt sind seit deren Ausbruch in den 1940er Jahren zentraler Gegenstand des kolumbianischen Kinos. Unter dem Einfluss sich wandelnder Gewaltdiskurse und Produktionsbedingungen entwerfen die kolumbianischen Filmemacher_innen vielschichtige Porträts der kolumbianischen Gesellschaft und liefern neue Ansätze zur Reflexion und Bewertung der Gewalt in Kolumbien. Anne Burkhardts diskursanalytisch fundierte Untersuchung von 17 ausgewählten Filmen, darunter einige Klassiker des kolumbianischen Kinos, wird ergänzt um die erste umfassende Darstellung der kolumbianischen Filmgeschichte in deutscher Sprache.

Erna Scheffler (1893-1983)

Erste Richterin am Bundesverfassungsgericht und Wegbereiterin einer geschlechtergerechten Gesellschaft

Marike Hansen, Mohr Siebeck (Verlag), 2019, 209 Seiten, 64,00 €, ISBN: 978-3-16-157602-7

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Erna Scheffler war nicht nur eine Ausnahmejuristin, die von 1951 bis 1963 als erste Richterin am Bundesverfassungsgericht an maßgeblicher Stelle die Rechtsentwicklung der jungen Bundesrepublik mitgestaltete, sondern auch eine der einflussreichsten Kämpferinnen für die Gleichberechtigung von Frauen im 20. Jahrhundert. In ihrer Monographie zeichnet Marike Hansen den eindrucksvollen Lebensweg dieser - bis heute auch unter Juristen wenig bekannten - Persönlichkeit im Kontext der Entwicklung der Frauenrechte in Deutschland nach. Sie zeigt, dass nicht zuletzt die zahlreichen Beschränkungen und Diskriminierungen, denen sich Erna Scheffler im Laufe ihres eigenen Werdeganges ausgesetzt sah, diese zu ihrem nachhaltigen Kampf für Geschlechtergerechtigkeit motivierten. Als Bundesverfassungsrichterin der ersten Stunde war sie schließlich an wichtigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau beteiligt und konnte so entscheidende Impulse für die Durchsetzung der Frauenrechte unter dem Grundgesetz setzen. Erna Scheffler war nicht nur eine Ausnahmejuristin, die von 1951 bis 1963 als erste Richterin am Bundesverfassungsgericht an maßgeblicher Stelle die Rechtsentwicklung der jungen Bundesrepublik mitgestaltete, sondern auch eine der einflussreichsten Kämpferinnen für die Gleichberechtigung von Frauen im 20. Jahrhundert. In ihrer Monographie zeichnet Marike Hansen den eindrucksvollen Lebensweg dieser - bis heute auch unter Juristen wenig bekannten - Persönlichkeit im Kontext der Entwicklung der Frauenrechte in Deutschland nach. Sie zeigt, dass nicht zuletzt die zahlreichen Beschränkungen und Diskriminierungen, denen sich Erna Scheffler im Laufe ihres eigenen Werdeganges ausgesetzt sah, diese zu ihrem nachhaltigen Kampf für Geschlechtergerechtigkeit motivierten. Als Bundesverfassungsrichterin der ersten Stunde war sie schließlich an wichtigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau beteiligt und konnte so entscheidende Impulse für die Durchsetzung der Frauenrechte unter dem Grundgesetz setzen.

Adoleszenz, Geschlecht, Identität

Queere Konstruktionen in Romanen nach der Jahrtausendwende

Nadine Maria Seidel, Peter Lang Verlag, 2019, 252 Seiten, 49,95 €, ISBN 978-3-631-77351-2

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Das Buch behandelt unterschiedliche literarische Inszenierungen von Geschlechterkonstruktionen. Dabei werden exemplarische Figurentypen auf ihr subversives Potential bezüglich Heteronormativität befragt. Es erweist sich, dass allen Texten implizite und explizite Aussagen über Geschlecht inhärent sind, die sich widersprechen. Die Autorin zeigt auf, wie diese Aussagen durch unterschiedliche Methoden extrahiert werden können.

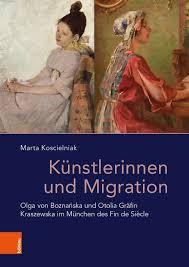

Künstlerinnen und Migration

Olga von Boznanska und Otolia Gräfin Kraszewska im München des Fin de Siècle

Marta Koscielniak, Böhlau Verlag, 2019, 360 Seiten, 55,- €, ISBN 978-3-412-51398-6

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Olga von Boznańska (1865–1940) und Otolia Gräfin Kraszewska (1859–1945) gehören der ersten Generation von Künstlerinnen an, die professionell tätig waren und damit auch teilweise ihren Lebensunterhalt selbst bestritten. Die beiden Polinnen begegneten sich während der 1880/90er Jahre in München und bauten von dort aus je eine eigenständige internationale Karriere auf.

Marta Koscielniak erforscht die Netzwerkstrukturen und Traditionslinien innerhalb ihres Umfelds. Sie erschließt die Handlungsoptionen in Ausrichtung auf den deutschen wie den polnischen Rezeptionsraum. Im Vordergrund stehen dabei die Bilder und Identitätspolitiken sowie die Migration von Künstlerinnen in ihren zeitspezifischen Ausprägungen.

Das Imaginäre und die Revolution

Tunesien in revolutionären Zeiten

Nabila Abbas, Campus Verlag, 2019, 486 Seiten, 35,99 €, ISBN: 978-3-593-51153-5

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Im Jahr 2011 bricht die tunesische Revolution aus. Bürgerinnen und Bürger besetzen im ganzen Land öffentliche Plätze, fordern politische Freiheits- und Gleichheitsrechte und soziale Gerechtigkeit. In dieser Studie kommen die Akteurinnen und Akteure der Revolution zu Wort. So werden ihre Motive und ihre politischen Vorstellungen sichtbar. Das Buch gibt Aufschluss über die ideellen Wurzeln der Revolution und fragt nach den Entstehungsbedingungen politischer Praxis und Vorstellungskraft in Kontexten von Protesten.

Polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken

Mascha Carina Bilsdorfer, Nomos, 2019, 509 Seiten, 129,00 €, ISBN: 978-3-8487-6335-1

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Die polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Netzwerken ist derzeit ein allgegenwärtiges Thema. Auch wenn polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit bereits seit Jahrzehnten betrieben wird, hat sie durch die Übertragung auf ein neues Medium in Form der sozialen Netzwerke neuen Aufschwung erfahren. Hiermit verbunden sind dabei sowohl datenschutzrechtliche, verfassungsrechtliche als auch verwaltungsrechtliche Problemfelder, die vorliegend vertieft wissenschaftlich analysiert werden. Das Werk stellt insbesondere eindeutige rechtliche Vorgaben auf, die bei der Kommunikation über die sozialen Netzwerke eingehalten werden müssen. Denn mit der Übertragung der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit auf die sozialen Netzwerke ist keineswegs eine Aufgabe der bisher geltenden rechtlichen Maßstäbe verbunden, auch wenn der eher locker gehaltene Kommunikationsstil und die Erwartungshaltung der Social Media User dazu verleitet, die über Jahre hinweg entwickelten rechtlichen Maßgaben zu vernachlässigen.

Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung

Kortendiek, Beate, Riegraf, Birgit, Sabisch, Katja (Hrsg.), VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2019, 1566 Seiten, 149,99 €, ISBN 978-3-658-12495-3

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Das Handbuch bietet einen systematischen Überblick über den Stand der Geschlechterforschung. Disziplinäre und interdisziplinäre Zugänge werden verknüpft und vielfältige Sichtweisen auf das Forschungsfeld eröffnet. Die Beiträge der Geschlechterforscher_innen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen spannen die Breite des Forschungs- und Wissenschaftsfeldes auf. Hierdurch werden die Debatten, Analysen und Entwicklungen der deutschsprachigen und internationalen Geschlechterforschung deutlich.

Das Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung ist in sieben Schwerpunkte gegliedert und besonders in Lehre und Forschung einsetzbar.

Herausgegeben von

Dr. Beate Kortendiek ist Leiterin der Koordinations- und Forschungsstelle des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW an der Universität Duisburg-Essen.Dr. Birgit Riegraf ist Professorin für Allgemeine Soziologie an der Universität Paderborn.Dr. Katja Sabisch ist Professorin für Gender Studies an der Universität Bochum.Aufsatz über Mentoring von Prof. Dr. Anne Schlüter:

Er geht der Frage nach: Mentoring: Instrument einer gendergerechten akademischen Personalentwicklung?

S.1023-1032.

Erfolgreiche Frauen im Portrait

Geben Tipps zu Beruf, Familie und Karriere

Petra Nabinger, LITTERA-Verlag, 2018, 167 Seiten, 9,90€, ISBN: 978-3945734278

Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Fünf erfolgreiche Frauen erzählen, wie es ihnen gelungen ist, den Weg nach oben zu meistern. Sie berichten über vielfältige Erfahrungen, zu denen auch Niederlagen gehören. Dadurch können sie zum Vorbild werden und junge Frauen ermutigen, mit Erfolg durchzustarten. Aber auch erfahrene Frauen im mittleren Alter orientieren sich oft neu, nach einer familiär bedingten Auszeit oder nach einem Betriebs- oder Berufswechsel. Auch für sie gibt es Aufstiegschancen, gerade im Hinblick auf den zunehmenden Bedarf an qualifizierten Fach- und Führungskräften.

Die Frauen und deren Unterstützer erhalten wertvolle Tipps für die Karriereplanung. Auf Bausteine, wie das Mentoring, Netzwerken und Coaching geht das Buch ebenso ein, wie auf Charaktereigenschaften und die Eigeninitiative. Das Buch könnte für kreative Manager mit Weitblick eine wichtige Lektüre werden, wenn sie in ihrem Unternehmen Aufstiegsperspektiven für Frauen schaffen wollen. Wer die unterschiedlichen Verhaltensmuster der beiden Geschlechter kennt, kann gezielter geeignete Rahmenbedingungen setzen und zum Gestalter einer ausgewogenen Managementkultur werden.